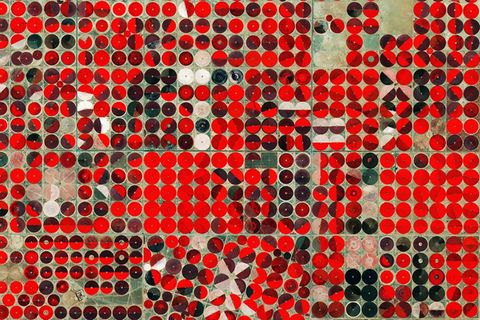

Es sieht aus, als hätte ein Kind mit einem Sandförmchen Backe, backe Kuchen gespielt. Ein Riesenkind freilich: Die geometrischen Formen sind bis zu zwei Meter groß. Und außerdem: Sie finden sich auf dem Meeresgrund! 1995 wurde erstmals von einem solchen Gebilde berichtet, das Taucher vor der Amami-Oshima-Insel 300 Kilometer südlich der japanischen Hauptinseln entdeckt hatten. Nun hat Hiroshi Kawase, Meeresbiologe im japanischen Chiba, die geheimnisvollen Baumeister der Sandskulpturen ausfindig gemacht: männliche Kugelfische der Gattung Torquigener.

Die etwa zwölf Zentimeter langen Tiere streifen den Sandboden mit ihren Flossen und ihrem Bauch in charakteristischen Wellenbewegungen und wiederholen den Vorgang so oft, bis nach sieben bis neun Tagen ein großes kreisförmiges Gebilde entstanden ist. Zusätzlich dekorieren die männlichen Fische das Zentrum mit Muscheln und Korallenstückchen. All das tun sie aber nicht immer, sondern nur zur Fortpflanzungszeit; mit anderen Worten, sie widmen ihre Prachtbauten paarungswilligen Weibchen. Die werden offenbar von den geometrischen Objekten magisch angezogen und legen ihre Eier tatsächlich ins Zentrum der Bauten, wo die Eier vom Männchen befruchtet und bewacht werden. Fremde Bauherren lässt es nicht in seinen Sandpalast.

Das Handicap-Prinzip: Kraftvergeudung als Zeichen von Stärke

Die "Kunstwerke" das Kugelfischs sind vermutlich ein Beispiel für die "Handicap-Theorie", die einen Mechanismus der sexuellen Selektion beschreibt. Vereinfacht: Wenn es ein Männchen schafft, das "Handicap" eines so immensen Aufwands locker wegzustecken, dann ist das offenbar ein guter Indikator dafür, dass es auch insgesamt gute Gene hat und als Partner für die Fortpflanzung taugen könnte.

Die "Handicap-Theorie" wurde von den israelischen Biologen Amotz und Avishag Zahavi bereits 1975 aufgestellt. Heute gilt sie als weitgehend akzeptiertes Erklärungsmodell etwa für das prächtige, aber bei der Flucht hinderliche Schwanzgefieder des Pfaus. Oder auch für das riesige Geweih einiger Hirsche. Denn um so ein makellos symmetrisches 14-endiges Knochengeweih sprießen zu lassen und eine zusätzliche Kopflast von sechs Kilo monatelang mit sich herumzuschleppen - womöglich auf die Gefahr hin, sich mit den Geweihspitzen im Unterholz zu verfangen -, muss ein Bewerber erhebliche Reserven mobilisieren. Viele Hirsche brauchen ihre Energie größtenteils zum Überleben, für imponierende Stangen fehlt die Kraft, Betrug ist zu teuer. Aufwendige Attraktionen, die hohe Werbekosten verschlingen, bleiben also ein Privileg der Fittesten.